Prendersi cura del tempo del lettore

Responsabile servizio Cultura e biblioteca del Comune di Agliana (PT); ppierucci@icloud.com

Dalla razionalità all’esperienza del tempo riconquistato

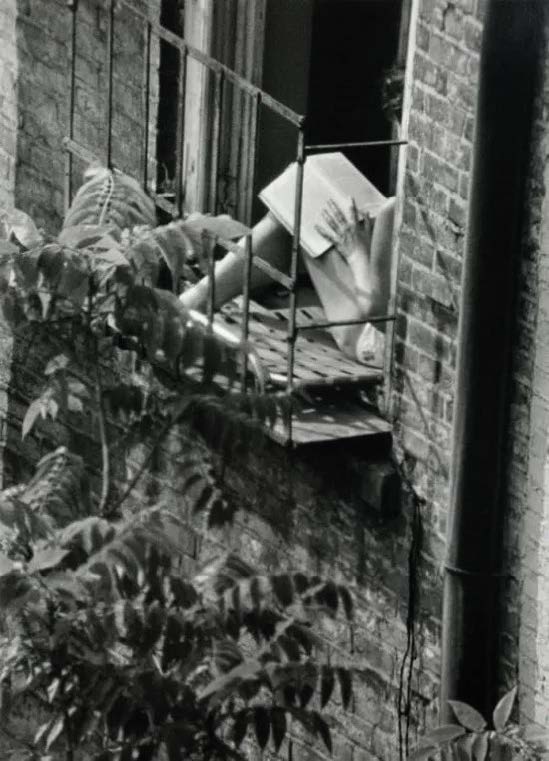

Ma ora che sono arrivato fin qui, credo bene di sdraiarmi.

Tu scegliti la posizione che pensi più comoda

per leggere e comincia.

Platone, Fedro 230e

Abstract

L'articolo delinea l'evoluzione storica della percezione sociale del tempo, sottolineando come l'esperienza della temporalità sia profondamente cambiata. Discute la quarta legge di Ranganathan e l'applicazione della variabile temporale in relazione alle biblioteche. Infine, l'articolo sostiene che le biblioteche nell'era tardo-moderna devono fornire opportunità per sperimentare diversi approcci alla temporalità.

English abstract

The article outlines the historical evolution of the social perception of time, emphasizing how the experience of temporality has profoundly changed. It discusses Ranganathan’s fourth law and the application of the time variable in relation to libraries. Finally, the article argues that libraries in the late modern era must provide opportunities to experiment with different approaches to temporality.

Per scaricare l'articolo completo in formato pdf clicca qui.

Il tempo come chiave interpretativa della modernità

Capita di frequente a tutti noi di sentirsi dire e di affermare di non avere tempo per nuovi impegni o attività che non rientrano nella nostra routine quotidiana già densa. È la stessa giustificazione che spesso viene addotta rispetto alla mancanza di frequentazione delle biblioteche e alla non lettura. I tempi di vita scanditi da ritmi rapidissimi, gli impegni che si moltiplicano, insieme alla possibilità di ottenere informazioni sui propri device, sembra rendano residuali e superflue le biblioteche pubbliche la cui funzione rimarrebbe così destinata ad una nicchia di utenti minacciata di erosione dalle nuove opportunità tecnologiche e dalla necessità di “risparmiare tempo” per rispondere in modo adeguato ai ritmi accelerati della contemporaneità.

Per rintracciare le origini delle strutture temporali che ci hanno portato a questa situazione dobbiamo rivolgerci al periodo della rivoluzione industriale, quando la vita quotidiana ha perso la sua stretta relazione con la scansione del tempo correlata all’alternarsi del giorno e della notte e al ciclo stagionale.

Nella civiltà occidentale la scoperta prima dell’illuminazione a gas e poi dell’elettricità, insieme all’industrializzazione e al conseguente inurbamento della popolazione, sono stati fattori cruciali per lo sviluppo del tempo lineare, il tempo dell’orologio, sempre esattamente uguale, standardizzato, divisibile. È su questo nuovo tempo che la modernità riorganizzerà la propria vita quotidiana. Grazie al tempo cronologico si coordineranno in modo efficiente i commerci e, soprattutto, la forza lavoro nelle industrie nascenti diventerà fungibile.

Nel processo di produzione, gli individui diventeranno interscambiabili e le ore di lavoro acquistate con il salario creeranno un surplus di valore.

Il tempo, in questo modo, si trasformerà in denaro, ovvero in salario per il lavoratore ed in plusvalore per il datore di lavoro. La considerazione che il tempo produce denaro, si estenderà fino a comprendere tutti gli ambiti della vita come è stato ben esemplificato dall’aforisma di Benjamin Franklin: “Ricordati che il tempo è denaro; chi potrebbe guadagnare col suo lavoro dieci scellini al giorno, e va a passeggio mezza giornata, o fa il poltrone nella sua stanza, se anche spende solo sei pence per i suoi piaceri, non deve contare solo questi; oltre a questi egli ha speso, anzi buttato via, anche cinque scellini”.

Agli inizi del XX secolo si assisterà all’estremizzazione del tempo fungibile con la scomposizione, nella produzione industriale, delle mansioni in segmenti misurati in unità temporali secondo i principi dell’organizzazione e divisione del lavoro di Frederick Winslow Taylor. Una suddivisione in frazioni minime ottimizzate secondo tempi standard misurati e definiti che sarà la base teorica della catena di montaggio e l’emblema del valore produttivo del tempo lineare. Di ciò si ha una magnifica esemplificazione nel capolavoro di Chaplin, Tempi moderni.

È in questa società, impegnata nella crescita industriale e nell’innovazione tecnologica su cui fondare la propria ricchezza, dove il tempo cronologico è l’unità di misura efficiente, che Hartmut Rosa individua le caratteristiche dell’accelerazione intesa come un senso di velocità crescente del mondo che si manifestano in tre ambiti distinti:

- l’accelerazione tecnologica, ovvero “la crescita intenzionale della velocità di processi orientati verso un fine nei trasporti, nella comunicazione e nella produzione”;

- l’accelerazione dei mutamenti sociali evidenziata da una “contrazione del presente” intesa come una diminuzione di aspettativa di stabilità delle strutture di base della società (ad esempio la famiglia e l’occupazione);

- l’accelerazione del ritmo di vita: una “spettacolare e contagiosa ‘carestia di tempo’ delle società (occidentali) moderne. Nella modernità gli attori sociali hanno sempre più l’impressione che il tempo stia loro sfuggendo, che sia troppo breve. Sembra che il tempo sia percepito come una materia prima da consumare al pari del petrolio e che, come questo, stia diventando sempre più raro e costoso”.

Con il passaggio dalla società industriale alla società dell’informazione, la dimensione temporale ha subito un’ulteriore trasformazione.

Le ICT hanno modificato la tarda modernità, ne sono diventate le protagoniste. Grazie al loro sviluppo le comunicazioni sono divenute istantanee, l’automatizzazione dei sistemi produttivi, di stoccaggio e di trasporto merci ha raggiunto livelli altissimi di efficienza, spesso espellendo o riducendo al minimo l’apporto umano agli interi processi. Hanno pervaso ogni ambito della nostra vita, trasformando la nostra esperienza del mondo in esperienza onlife.

Se gli sviluppi economici e tecnologici e i nuovi assetti sociali hanno indubbiamente portato miglioramenti rilevanti in termini di quantità di tempo a nostra disposizione, tuttavia continuiamo a considerare il tempo come una risorsa scarsa, come un regolatore inclemente delle nostre vite sempre in affanno.

Fra le caratteristiche che condizionano la nostra disponibilità del tempo e che lo rendono così frettoloso, ne troviamo alcune che sono connaturate con l’accelerazione temporale.

- Il tempo come scadenza. Le promesse di razionalizzazione delle innovazioni tecnologiche spesso portatrici della garanzia di farci guadagnare tempo, hanno sortito l’effetto opposto: “i tassi di crescita superano i tassi di accelerazione e per questo il tempo scarseggia sempre di più di fronte all’accelerazione tecnologica” e così, dopo l’invenzione dell’automobile abbiamo moltiplicato le distanze percorse e dopo quella della posta elettronica abbiamo moltiplicato la corrispondenza. Non solo: in nome di una maggior efficienza o della standardizzazione, si sono moltiplicate le nuove richieste e le nuove procedure nei processi, rendendo più complesso il portare a termine un compito. Si viene così a creare un ingorgo di adempimenti che, di fatto, annullano o rendono negativo il guadagno dovuto alle innovazioni tecnologiche facendoci sentire più oberati di scadenze a cui far fronte.

- Restare rilevanti. La crescente flessibilità nel mondo del lavoro con la sua deregolamentazione, la sua precarietà e l’enfasi sugli obiettivi da raggiungere all’interno delle imprese stesse, porta un numero crescente di persone ad impiegare il loro tempo per migliorarsi, per “essere all’altezza”, in una sorta di continua competizione per poter “restare rilevanti”, per migliorare le proprie prestazioni: “velocizzare e risparmiare tempo sono fattori direttamente connessi all’acquisizione di vantaggi competitivi o al mantenimento della propria posizione, se altri tentano di fare lo stesso”. Alle medesime conclusioni, sebbene per altre vie, giunge Byung-Chul Han. Il sentimento di libertà, caratteristico secondo Han del sistema neoliberale, che accompagna gli individui liberati dagli obblighi e dalle costrizioni esterne, rende i singoli dei “progetti liberi” che impegnano il proprio tempo in “un’infinità di workshop di automanagement, fine settimana motivazionali, seminari sulla personalità o training mentali [che] promettono un’auto-ottimizzazione e un incremento dell’ efficienza illimitati: tutte queste forme sono governate dalla tecnica del dominio neoliberale, che punta a sfruttare non solo l’orario di lavoro, ma l’intera persona, tutta l’attenzione e anzi la vita stessa”.

- La disorganizzazione temporale. Frutto dell’erosione di “quelle pratiche sociali collettive che si basavano su ritmi temporali istituzionalmente stabili”8 e la deregolamentazione degli orari e dei luoghi di lavoro crea problemi di coordinamento fra le agende di amici e familiari rendendo evidente che “oggi socializzare risulta più difficile per tutti, a causa di un indebolimento di ordine sociotemporale condiviso e della conseguente frammentazione delle attività. […] In questo senso, il sentirsi pressati nasce dalla difficoltà di coordinarsi nel tempo e nello spazio”.

Conseguenza di questo quadro è la sensazione di sentirsi oppressi dalle scadenze, costantemente impegnati nel migliorare le proprie prestazioni e sempre in affanno per cercare di coordinare la propria vita con quella degli altri.

“Save the time of the reader”. Le biblioteche nella modernità tra efficienza e razionalità

Chi si occuperà di collocare le biblioteche all’interno del flusso temporale della modernità sarà Shiyali Ramamrita Ranganathan ne Le cinque leggi della biblioteconomia. Pubblicato dopo un viaggio di studio in Inghilterra che darà all’autore l’occasione di risiedere in quella parte di mondo dove, come abbiamo detto sopra, il tempo era scandito dall’industrializzazione e si stavano diffondendo le idee di divisione del lavoro di tipo taylorista.

La quarta legge della biblioteconomia – save the time of the reader – subisce un evidente influsso da questa concezione del tempo e Ranganathan si impegnerà ad applicarla alle biblioteche. Non senza una punta di orgoglio affermerà come “in comunità moderne, come quella americana e inglese per cui il tempo è denaro e il denaro è tempo, sembra che lo slogan – risparmia il tempo del lettore – abbia destato un profondo interesse”.

A proposito dell’intento di applicare alle biblioteche la concezione economica del valore del tempo e parlando dell’importanza del servizio di reference quale strumento per risparmiare il tempo del lettore, si lamenterà del fatto che mentre “Le società conoscono il valore economico del tempo. Le Biblioteche accademiche, al contrario, sembrano avere scarsa capacità di percepire il valore del tempo”.

Anni dopo e sempre nell’ottica di una visione delle biblioteche e della loro gestione aderente ai modelli industriali coevi, parlerà della necessità di una “precisa suddivisione del lavoro [corsivo mio]” fra studio e ricerca delle risorse bibliografiche, quest’ultima, compito dell’addetto al reference. Nella quarta legge della biblioteconomia, l’attenzione viene posta in modo analitico sull’organizzazione della biblioteca nel suo complesso con lo scopo di risparmiare il tempo del lettore in ogni fase del percorso che inizia con l’ingresso dell’utente in biblioteca fino al momento in cui avrà in mano le risorse di suo interesse.

A tal proposito, Ranganathan considera centrale il servizio di mediazione del reference librarian fra utente e risorse. La relazione triadica – utente, addetto al reference, risorsa – si prospetterà come la chiave per rendere più semplice l’accesso alle risorse bibliografiche di interesse così che il lettore possa massimizzare la soddisfazione e minimizzare il tempo perso.

La familiarità dell’addetto al reference con i repertori bibliografici, la sua conoscenza approfondita di classificazione e catalogazione insieme alle sue capacità di empatia, fondamentali per riuscire ad entrare in relazione e capire esattamente le richieste, faranno sì che “il denaro investito in questo genere di personale ritorna al paese, in misura crescente, in termini di tempo prezioso risparmiato alle sue menti migliori”.

Parimenti, anche il risparmio del tempo del personale in quelle che Ranganathan chiama “attività di routine” è funzionale alla soddisfazione dell’utente. Con la proposta di introduzione di un sistema a schede nelle fasi di registrazione di nuove acquisizioni e nello scarto, l’obiettivo è deviare all’attività di reference il tempo risparmiato con quest’innovazione con la conseguenza che così “aumenta il grado di soddisfazione degli obiettivi posti dalla Quarta legge [corsivo mio]”.

Il tempo lineare, calcolabile e trasformabile in denaro, da impiegare in modo efficiente da parte della biblioteca al fine di massimizzare la soddisfazione dell’utenza, si presenta come un approccio razionale che si può caratterizzare, nello schema tripartito dell’evoluzione della biblioteconomia proposto da Chiara Faggiolani e Giovanni Solimine, come proprio della “biblioteconomia gestionale”.

Ad oggi, rispetto all’obiettivo che si era posto Ranganathan, grazie soprattutto allo sviluppo tecnologico delle ICT, sembra che buona parte del percorso sia giunto a compimento specie se ci si riferisce all’ambito digitale. Come scrive Gino Roncaglia:

la ricerca su Opac è significativamente più veloce di quella tradizionale; nel caso delle biblioteche digitali, la fase di richiesta del contenuto da leggere e quella della sua ricezione sono contemporanee e quasi istantanee, il tempo di attesa sostanzialmente scompare, Potremmo dire che il nuovo ecosistema digitale rappresenta, rispetto alla quarta legge, una sorta di utopia realizzata.

Dal risparmiare il tempo del lettore al prendersene cura

Nella tarda modernità lo sviluppo delle tecnologie digitali, seppure buone alleate nel migliorare l’efficienza dei servizi bibliotecari con la loro promessa di accesso immediato alle informazioni e alle risorse, hanno contribuito a rendere le biblioteche marginali. Siamo sommersi da un’immensa quantità di informazioni sempre disponibili e istantanee presenti sui nostri device al punto da sembrare che “non ci sia bisogno di altro, che non valga la pena di ‘perdere tempo’ con strumenti lenti come i libri, e indurci ad accontentarci del molto che ci viene dato dalla rete” anche al costo di non valutare l’autorevolezza di ciò che ci viene proposto a scapito di ogni complessità e forma di mediazione. A fronte dell’immediatezza di tanta ricchezza informativa, la biblioteca rischia di essere percepita come lenta, obsoleta, di difficile accesso.

Alla luce di tali considerazioni, mi sembra che le biblioteche pubbliche siano chiamate ad occuparsi di questa sensazione di irrilevanza.

Proprio in un tempo dominato dalla velocità e dall’abbondanza caotica di informazioni, la biblioteca può riconquistare un ruolo centrale: non come luogo di rapidità, ma come spazio di benessere. Per farlo, è chiamata a riorientare la propria missione, non solo in termini di efficienza, ma anche e soprattutto in termini di qualità dell’esperienza volgendoci ad una concezione della biblioteconomia che “oltre alla soddisfazione dell’utente rispetto alla mission istituzionale delle biblioteche, contempli anche, a livello più generale, il benessere dell’individuo e l’impatto che la frequentazione delle biblioteche contribuisce a generare”.

Diventa perciò necessario il posizionamento della biblioteca almeno in parte fuori asse, eccentrico, rispetto alla percezione sociale del tempo, in modo da poter proporre l’esperienza di altre forme di temporalità, forse portatrici di approcci meno frenetici e per questo accoglienti, empatici, dialoganti, riflessivi. Posizionarsi in modo eccentrico rispetto al tempo cronologico significa anche guardare con occhio diverso al ranghanataniano “tempo del lettore” e focalizzarsi invece sul prendersi cura del tempo dell’utente.

Si tratterà di promuovere una vera e propria “literacy del tempo” grazie a cui la biblioteca si può proporre come uno spazio esperienziale dove si acquisiscono competenze su temporalità altre e si sperimenta un tempo non frammentato, non funzionale alla produttività, ma orientato alla qualità, alla riflessione, alla relazione.

In questo senso la biblioteca si fa luogo di benessere e rigenerazione, di silenzio, di lentezza, di riflessione, di dialogo, proponendosi come lo spazio di un tempo riconquistato.

La biblioteca come “spazio di un tempo riconquistato” è un’espressione che trova origine nella giornata di studi organizzata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, tenutasi nel marzo del 2023 a Milano, dal titolo “Libro città aperta”. L’esito del convegno è sintetizzato nelle “cinque tesi per le biblioteche che verranno”; la seconda di queste recita: “La biblioteca è lo spazio di un tempo riconquistato da dedicare alla curiosità, all’approfondimento, allo sviluppo cognitivo ed emozionale, all’articolarsi di pensieri lenti e di pensieri veloci. Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo”.

Leggere in biblioteca

Tra le attività che meglio si prestano a conferire alle biblioteche la capacità di essere lo spazio di un tempo riconquistato, la lettura profonda occupa senza dubbio una posizione di primo piano. Nella contemporaneità la lettura, sotto l’influsso delle ICT, si è trasformata; è diventata frammentata, ipertestuale, interrotta da notifiche e dal multitasking; ci siamo abituati a leggere solo parti del testo, a leggere in modo disattento e veloce. È un genere di lettura funzionale all’enorme carico informativo a cui siamo sottoposti e al tempo della fretta.

Diversamente, la lettura caratterizzante la biblioteca che si prende cura del tempo del lettore è centrata sul testo lineare, sulla lettura libera, definita dalla relazione autore-lettore; una lettura che ha bisogno di tempo sottratto alla distrazione del tempo affannato.

La lettura intesa in questo modo non solo esige tempo, ma a sua volta genera una temporalità peculiare, una bolla dove il tempo si espande in una sorta di dialogo ininterrotto fra scrittore e lettore che teme le distrazioni e le interruzioni. Una bolla dove è possibile leggere e magari rileggere, soffermarsi, indugiare, entrare in piena consonanza con quanto leggiamo, prendersi il tempo di gustare fino in fondo le emozioni che il testo suscita o correre veloci, incuriositi dall’andamento della narrazione.

Maryanne Wolf, neuroscienziata cognitivista, ha messo bene in evidenza come la lettura profonda sia caratterizzata dall’empatia, dallo sviluppo cognitivo dei processi inferenziali e generativi. È un tipo di lettura che richiede tempo ma che restituisce profondità, pensiero critico e ha “conseguenze e ricadute enormi non solo sulla lettura ma più in generale sulla società, sulla dimensione del nostro vivere comunitario”.

Perché si instauri una relazione di lettura efficace è necessario che sia libera. In tal senso la lettura necessita che non sia considerata come un tempo obbligato fra altre attività, magari valutate più interessanti. Si differenzia pertanto dalla lettura che solitamente vediamo nelle sale studio delle nostre biblioteche, servizio che certamente è importante ma che non interrompe la percezione sociale del tempo lineare, che non ha le caratteristiche dello “spazio di un tempo riconquistato”, rilassato e fonte di benessere. Dire lettura libera, significa anche poter praticare la lettura in un ambiente che ci permetta di leggere in modo comodo, dove si possa essere liberi nei movimenti e nella postura. In questo senso lo spazio diviene importante, così come lo sono la luminosità e le sedute che dovrebbe facilitare il nostro rapporto con il corpo che legge piuttosto che contenerlo.

L’esigenza di spazi comuni di lettura individuale, dove ognuno legge il libro scelto in modo silenzioso, è una necessità del presente; ne è testimonianza la diffusione crescente avvenuta negli ultimi anni dei silent reading party capaci di generare spazi immersivi per la lettura e contrassegnati dalla rivendicazione di una temporalità diversa, disconnessa, che facilita l’attenzione, dove il silenzio è un bene ricercato piuttosto che un obbligo a cui ottemperare; un modo per sfuggire al tempo della quotidianità.

La biblioteca che promuove e ospita la lettura profonda, non è solo lo spazio dove si trovano i libri, ma diventa così il luogo dove accade la lettura.

Esplorazione e serendipità in biblioteca

Nel crocevia delle temporalità che può offrire la biblioteca un’altra esperienza temporale preziosa è quella della serendipità che, come la lettura, è strettamente legata alle collezioni e al loro ordinamento. L’esperienza della serendipity, non è certo un’esclusiva delle biblioteche ma può trovare proprio lì un luogo favorevole al suo manifestarsi. Giovanni Solimine la definisce “un incontro imprevisto, avvenuto mentre si cercava tutt’altro frugando nel catalogo o fra gli scaffali – è forse una delle avventure più belle che possa capitare a chi si aggira spigolando fra i libri”. Ingredienti della serendipità sono la sorpresa e la casualità che permettono di aprirci a nuove interpretazioni, conoscenze, scoperte; è un’esperienza fortemente legata al tempo lento, alla disponibilità a vagare, a esplorare, a lasciarsi condurre non dalla fretta del bisogno immediato, ma dalla curiosità e dalla sensibilità all’inatteso.

L’indugiare fra gli scaffali delle collezioni, che già di per sé offre a chi lo pratica una piacevolezza intrinseca, diviene ingrediente fondamentale della serendipità che nell’apertura dello sguardo non focalizzato su un obiettivo, accoglie la sorpresa, l’inaspettato ed il dispiegarsi di un tempo qualitativamente diverso, il kairòs, il tempo opportuno, con le caratteristiche di evento che “interrompe il continuum”; il momento eccezionale, il momento giusto da cogliere con immediatezza.

Per favorire questa esperienza, personale e non programmabile, le biblioteche possono fare molto, sia mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche, in grado di offrire la presentazione di vetrine virtuali tematiche o delle nuove acquisizioni e scaffali virtuali personalizzabili, sia riflettendo in modo creativo intorno alla collocazione a scaffale delle proprie collezioni.

La biblioteca come creatrice di comunità, fra memoria e narrazione

La biblioteca pubblica in quanto luogo che preserva “le conoscenze e il patrimonio locale” e istituzione “creatrice di comunità” è chiamata ad impegnarsi a sperimentare il tempo della memoria, un tempo narrativo che nel ricordo e nelle testimonianze tesse legami con il passato aggiungendo al tessuto sociale una dimensione prospettica. Un’esperienza questa tanto più utile in un tempo in cui l’attenzione presentificante insieme alle caratteristiche dell’accelerazione sociale, fanno sì che “le generazioni vivono virtualmente in ‘mondi diversi’, minacciando un tracollo della riproduzione simbolica della società”.

Attraverso progetti di raccolta di testimonianze orali, digitalizzazione condivisa di fotografie e valorizzazione della memoria locale, le biblioteche restituiscono senso di continuità alle comunità, rafforzando il legame tra generazioni. Queste iniziative rappresentano una forma di tempo narrativo, in cui passato e presente si intrecciano per generare senso, appartenenza, partecipazione.

L’invecchiamento della popolazione e l’emarginazione dei pensionati dai processi di accelerazione sociale sono dati di cui la biblioteca pubblica deve prendere atto se fra le sue missioni chiave troviamo l’inclusività. Il tempo narrativo della memoria, arricchito dalla dimensione relazionale, può essere una via di accesso alla biblioteca pubblica abilitante per gli anziani coinvolti, oltre ad essere un tentativo narrativo di rispondere ad un tempo senza spessore e interamente volto alla presentificazione.

La biblioteca come presidio del tempo umano

Quelle che ho provato ad argomentare sono solo alcune esperienze di temporalità che si allontanano dalla percezione accelerata del tempo che ci accompagna quotidianamente. Sono temporalità proprie o che possono essere proprie delle biblioteche. A partire da esse forse è possibile costruire una nuova narrazione della biblioteca pubblica che valorizzi la sua capacità di prendersi cura del tempo dei suoi utenti.

La biblioteca, in quanto spazio di un tempo riconquistato, lo può fare anche agendo sui propri locali, rendendoli gradevoli, multifunzionali, capaci di accogliere le lettrici e i lettori che scelgono la biblioteca come luogo per sprofondare nelle loro letture favorite. Così facendo, può presentarsi piuttosto che come “oasi di decelerazione” – dove ri-crearsi in vista del reimmergersi nelle routine quotidiane, fagocitati dal tempo accelerato – come luogo di esperienza e ispirazione per riprenderci, anche all’esterno della biblioteca stessa, ritmi più umani ed una relazione con l’altro e con il mondo non improntata alla performance e alla loro piena disponibilità, bensì aperta, ad esempio, alla sperimentazione di punti di risonanza o all’indugiare in un rapporto disinteressato con il mondo.

Nella tarda modernità prendersi cura del tempo del lettore, e, più in generale, dell’utente della biblioteca pubblica, significa dare la precedenza a quelle temporalità che la rendano non tanto lo spazio, bensì il luogo riconoscibile e riconosciuto del tempo riconquistato.

Il luogo di quel tempo che accoglie, protegge e concede tempo al pensiero critico, all’idea inaspettata, alle relazioni di comunità e che offre l’occasione affinché le biblioteche non siano più viste come strutture “fuori dal tempo” ma come luoghi di un tempo di qualità.

In una società frammentata e ansiosa, queste istituzioni possono diventare presidi democratici del benessere, capaci di contribuire non solo all’accesso all’informazione ma alla costruzione di vite più consapevoli, relazioni più autentiche, comunità più coese.